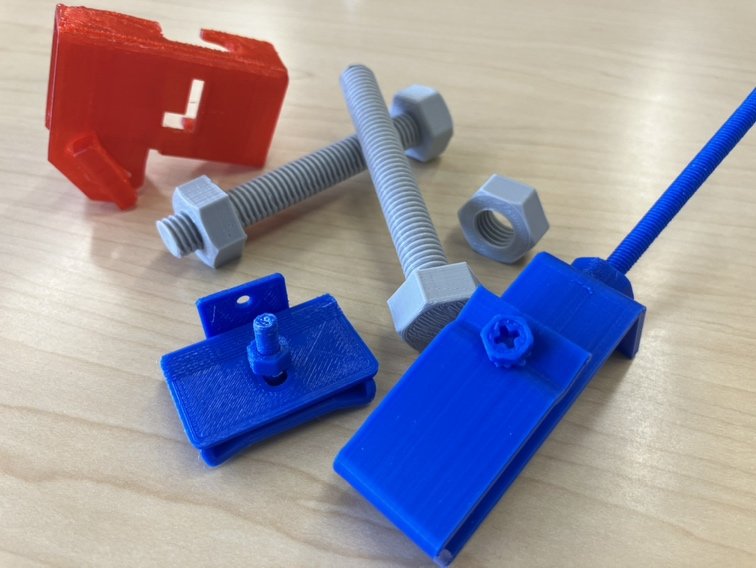

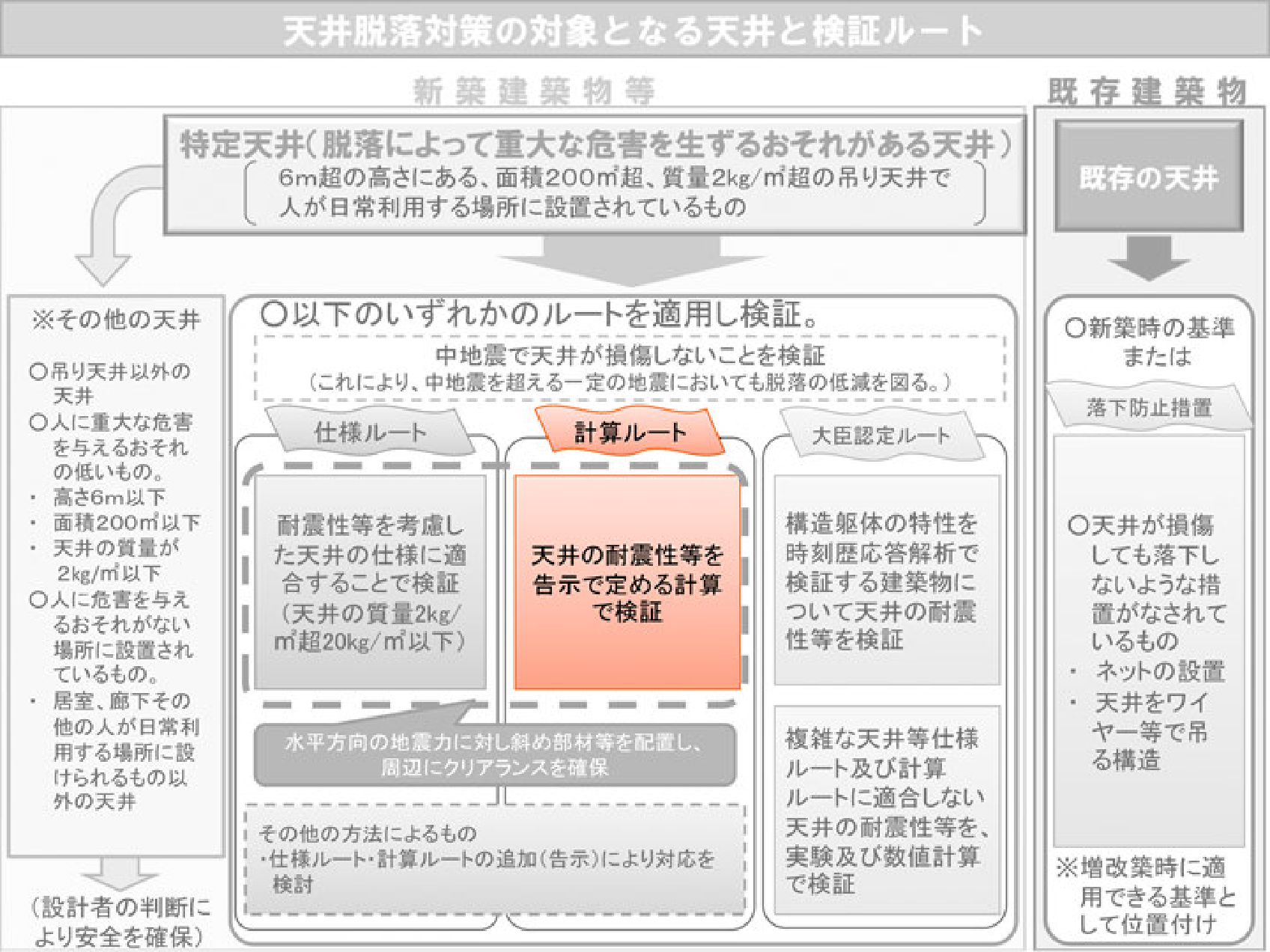

天井脱落対策

計算ルートの検証方法

天井の耐震性等を構造計算で検証

- ・水平方向の地震力に対し斜め部材等を配置し、周辺に隙間(クリアランス)を確保

計算ルートとは

構造耐力上安全な天井の構造方法として、計算により安全性を検証するものとされています。

出典:『建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説』より

計算ルートによる

構造耐力上の

安全性の検証方法

仕様ルートにおける基準の一部に適合しない場合、計算ルートによって構造耐力上安全な構造方法であることを確かめることができるとされています。

前提条件

吊りボルト、斜め部材等が釣合いよく配置され、また天井面が十分な面内剛性を有し、一体的に挙動するものであること。

計算ルートの構造耐力上の安全性の検証

方法

天井の構造耐力上の安全性に係る検証ルートと審査手続きの関係

| 構造躯体の 構造計算ルート | 天井の検証ルート | ||

|---|---|---|---|

| 仕様ルート 水平震度法 | 応答スペクトル法 簡易スペクトル法 | 特殊な構造 時刻歴応答 計算 | |

| 時刻歴応答計算 | 大臣認定 | 大臣認定 | 大臣認定 |

| 限界耐力計算 | 構造適判 | 構造適判 | 大臣認定 |

| ルート2 (許容応力度等 計算)ルート3 (保有水平耐力 計算) | 確認審査のみ | 構造適判 | 大臣認定 |

| 四号建築物 (構造計算を省略)ルート1 (許容応力度計算) | 確認審査のみ | 構造適判に 準ずる※ | 大臣認定 |

※任意に構造計算適合性判定に準じた審査を受けた上で確認申請を行うことが考えられる。

構造躯体の構造計算について構造設計一級建築士の関与が必要な建築物については、 特定天井の構造方法についても、仕様ルート及び計算ルートの種別にかかわらず、構造設計一級建築士が設計するか、又は構造設計一級建築士による法適合確認が求められます。

水平震度法

階数等に応じた一律の地震力に対して天井の安全性を検証する平易な計算方法

水平震度法を見る

吊り天井の水平方向の固有周期を用いずに計算できる検証法簡易スペクトル法

応答スペクトル法(構造躯体の応答を求めた上で天井の安全性を検証する高度な計算方法)の略算法

簡易スペクトル法を見る応答スペクトル法

構造躯体の応答を求めた上で天井の安全性を検証する高度な計算方法