隙間なし天井

周囲の壁等との間に隙間を設けないことと合わせて、構造躯体の地震時層間変形への追随性を持たせるために、天井裏には斜め部材を設けないこととされています。

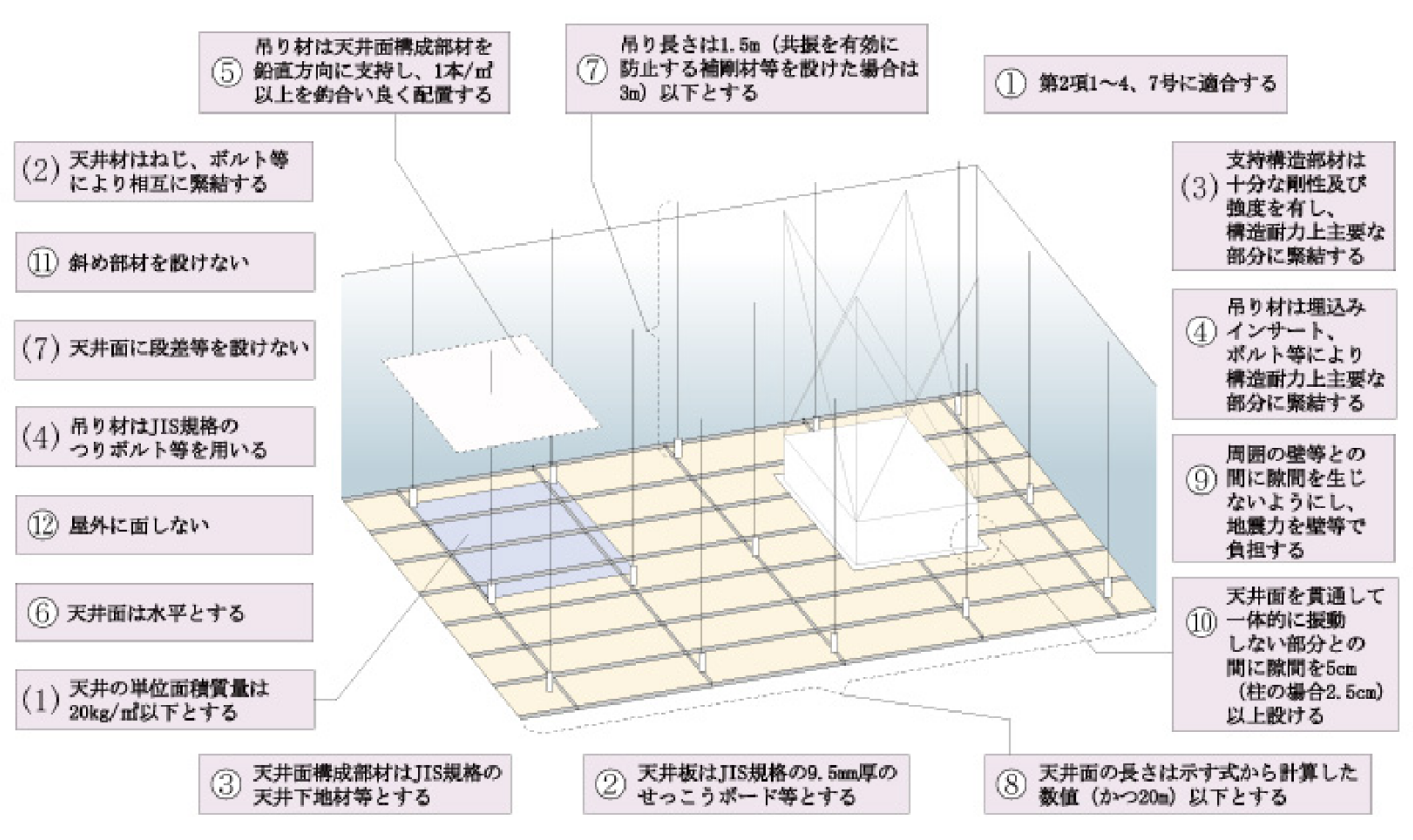

基準の概要は以下のとおり。(絵中の()数字は告示第3第2項、丸数字は同告示第3項による)

1 天井面構成部材等の単位面積質量・天井材の緊結・支持構造部の仕様・天井面の段差等

【告示第3第2項第一号】

天井面構成部材等の単位面積質量は、20キログラム以下とすることいわゆる在来工法天井でせっこうボード1枚張り又は2枚張り程度が想定されています。厚さ12.5mmのせっこうボードを2枚張りとする場合には20kg/㎡を超える場合も

多いので、 斜め部材を設ける仕様などを選択する必要があることが示されています。【告示第3第2項第二号】

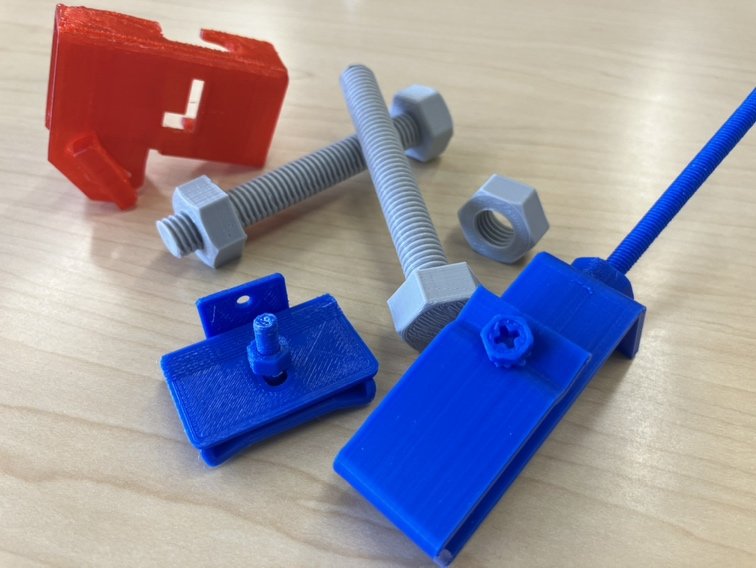

天井材は、ボルト接合、ねじ接合その他これらに類する接合方法により相互に緊結することクリップは、耐風圧クリップ相当の緊結度合を別途定める試験方法により確認されたものを使用することが書かれています。天井板と野縁を接合するビスの間隔(ピッチ)が広い場合や種類の異なる天井板を用いる場合等では、 平成28年基準(隙間なし天井の新基準)の逐条解説で示されているユニット試験によってビス接合部の耐力が十分であることを確認することとされています。

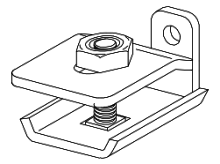

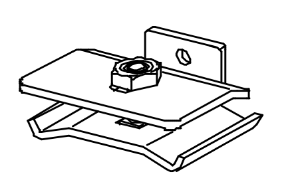

緊結状態を確認したクリップ 品名 RPーSクリップ RPーWクリップ 姿図 試験の様子を見る 試験の様子を見る

試験の様子を見る

残留

変位

(最大)野縁(背)方向 0.29 mm 1.22 mm 野縁(腹)方向 1.13 mm 1.28 mm 野縁受け方向 2.10 mm 2.59 mm 天井面方線方向 1.20 mm 1.06 mm 試験成績書 資料

ダウンロード資料

ダウンロード※詳細は資料をダウンロードしてご確認ください。

【告示第3第2項第三号】

支持構造部は十分な剛性及び強度を有するものとし、建築物の構造耐力上主要な部分に緊結すること支持構造部は、吊り材の上端が設置されるものを指しています。

天井の周囲に設ける受け梁等は告示第3第3項第九号の壁等の仕様によるとされています。【告示第3第2項第四号】

吊り材にはJIS A6517-2010に定めるつりボルトの規定に適合するもの又はこれと同等以上の引張強度を有するものを用いることJIS以外の吊り材を用いる場合には強度だけでなく剛性にも注意し、 平成28年基準(隙間なし天井の新基準)の逐条解説で示すユニット試験で損傷耐力を確認しておくこととされています。

【告示第3第2項第七号】

天井面構成部材に天井面の段差その他の地震時に有害な応力集中が生ずるおそれがある部分を設けないこと開口周りには建築工事標準詳細図に示される補強野縁等を追加で配置することが一般的であると示されているが、この仕様によって開口のない天井面と同等の剛性・強度を確保できるわけではないことに注意されたいと書かれています。また、1つずつの開口の大きさはなるべく小さくするようにし、複数の開口を天井面全体に釣合いよく配置するようにすることも書かれています。

2 天井板

天井板にはせっこうボード(JIS A6901-2014に規定するせっこうボード)のうち厚さ9.5ミリメートル以上のもの又はこれと同等以上の剛性及び強度を有するものを用いること

剛性及び強度について、同等以上であるか否かは材料特性等から判断するか、 平成28年基準(隙間なし天井の新基準)の逐条解説で示されているユニット試験の結果から判断すればよいとされています。

3 天井面構成部材の規格

天井面構成部材にはJIS A6517-2010に定める天井下地材の規定に適合するもの又はこれと同等以上の剛性及び強度を有するものを用いること

剛性及び強度について、同等以上であるか否かは材料特性等から判断するか、 平成28年基準(隙間なし天井の新基準)の逐条解説で示されているユニット試験の結果から判断すればよいとされています。

4 吊り材の規格

吊り材は、埋込みインサートを用いた接合、ボルト接合その他これらに類する接合方法により構造耐力上主要な部分等に緊結すること

従来(平成25年基準)の基準と同様に、構造耐力上主要な部分等に吊り材を緊結することが規定されています。 吊り材には天井面の座屈補剛としての役割も期待されるため、吊り材に働く圧縮力にも抵抗できるように吊り材の上端を構造耐力上主要な部分等に緊結しておく必要があります。

5 吊り材の配置方法

吊り材は、天井面構成部材を鉛直方向に支持し、かつ、天井面の面積が一平方メートル当たりの平均本数を一本以上とし、釣合い良く配置しなければならない

システム天井を想定した吊り材本数の緩和(6kg/㎡以下では0.5本/㎡以上)は認められていません。壁際の端部の吊りボルトから壁側にはね出した長さは300mm程度を限度とするのがよいとされています。しかし、公共建築工事標準仕様書で示されている「150mm」を超える場合には、はね出し部分の天井板のビス留めに関する施工性について、事前に確認しておくのがよいと書かれています。

6 天井面の形状

天井面は水平とすること

天井面の形状は勾配のない「水平」なものに限定されています。

7 吊り長さ

吊り長さは、1.5メートル(吊り材の共振を有効に防止する補剛材等を設けた場合にあっては、3メートル)以下とすること

吊り長さは原則として1.5mまでとしています。

「吊り材の共振を有効に防止する補剛材等を設けた場合」には水平補剛材の設置策がいくつか挙げられるが、一体となっている天井の範囲では混在させずにいずれかを選択することとされています。

なお、水平補剛材は全ての吊り材と緊結し、水平補剛材や振れ止めは地震時に外れたり脱落したりしないように接合しておくことが必要です。

また、 従来(平成25年基準)の基準では吊り長さは「おおむね均一」とされていますが、吊り長さが変化する又は部分的に異なる場合も許容されます。8 天井の耐力と外力

天井面の長さは、張り間方向及び桁行方向それぞれについて、平成28年基準(隙間なし天井の新基準)の逐条解説で示す式によって計算した数値(当該計算した数値が20メートル以上となる場合に合っては、20メートル)以下とすること

- 1)損傷耐力の設定

「Lmax:天井面の最大長さ(m)」は張間及び桁行方向(XY方向)の最大の長さとし、Lmaxの上限は20mとされています。

天井に設ける開口部(天井下地材を切り欠いたものに限る。)に応じて幅開口率とその低減率および計算式が示されています。 - 2)損傷耐力を求めるためのユニット試験

式に示される損傷耐力Pcrには ユニット試験により評価した耐力を用いることができるとされています。

なお、厚さ9.5mm以上のせっこうボード1枚張りで野縁の間隔を303mm以下、ビスは間隔200mm程度以下の仕様や厚さ9.5mm以上のせっこうボードの捨て張りに

岩綿吸音板等による仕上げを施したものは、損傷耐力Pcr=10kN/mとしてよいとされています。 - 3)外力の根拠

水平震度kは従来の基準と同様、構造躯体と共振する場合の天井の応答加速度を基にし、さらに不可避的な隙間(ギャップ)により天井が壁等に衝突して発生する衝

撃力を見込むため、1.3倍程度にした値が規定されています。 - 4)免震建築物の水平震度

K≧0.7とすることができます。

- 1)損傷耐力の設定

9 天井周囲の壁等

天井面の周囲には、壁等を天井面の端部との間に隙間が生じないように設けることこの場合において、天井面構成部材並びに天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものの単位面積重量に、天井を設ける階に応じて前号の表に掲げる水平震度以上の数値を乗じて得られた水平方向の地震力を壁等に加えた場合に、構造耐力上支障のある変形及び損傷が生じないことを確かめること

天井の周囲の壁等は十分な剛性と強度を有するものとし、天井の地震力を当該壁等に負担させます。

「構造耐力上支障のある変形及び損傷が生じないこと」は、具体的には、天井面から伝達される地震力に対して壁等に生じる変形(たわみ)が 一定の範囲に収まることと、壁等を構成する部材に生じる力が許容耐力・許容応力度以内にあることを確認します。

変形の範囲は天井面を直接受ける水平材(受け梁)とその他の部材に大きく分けて制限することとされています。

壁等は天井との間に隙間がないように設けることとされていますが、施工上の誤差等で生じる不可避的な隙間をある程度は見込んでいるため、5mm程度以内であれば隙間がないものとして扱うこととされています。 垂れ壁で天井を受ける場合には、垂れ壁で分割される左右の天井は別々に設計できるほか、左右のいずれかを、従来の基準の仕様(斜め部材を設け、周囲に隙間(クリアランス)をとる仕様)としてもよいとされています。10 固定された設備等との間のクリア

ランス天井面を貫通して地震時に天井面と一体的に振動しないおそれのある部分が設けられている場合にあっては、天井面と当該部分との間に、5センチメートル(当該部分が柱である場合にあっては、2.5センチメートル)以上の隙間を設けること

天井面を貫通して天井面と一体的に振動しないように設備機器等が設けられる場合には、天井面との間に5cm以上の隙間(クリアランス)を設けることとされています。ただし、十分な剛性のない支持方法により設備機器が設けられる場合には、当該設備機器等の地震時の変位を適切に考慮して隙間(クリアランス)を大きめにとることが必要とされています。

また、貫通するものが柱である場合には、隙間(クリアランス)は2.5cmとされています。11 斜め部材の設置不可

斜め部材を設けないこと

構造躯体の層間変形に追随するように斜め部材は設けないこととされています。

12 天井の設置場所

屋外に面しないものとすること

天井面の四周に十分な剛性・耐力をもつ壁がないことが考えられることから、対象とされていません。

出典:『建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説』より